ようこそ上福岡歴史民俗資料館へ

ふじみ野市立上福岡歴史民俗資料館は、昭和58年に開館しました。

上福岡歴史民俗資料館のメインテーマは「新河岸川 その社会と文化」です。ふじみ野市の上福岡地区の考古・歴史・民俗を中心に、常設展示・特別展示・企画展などの展示会や、学習講座などを開催しています。

ミニ展示「リーフレット類にみる東上線の歴史」を開催します。

昭和初期から戦後直後の東武線の路線図

昭和前期(昭和7(1932)年から29(1954)年)の東上線に関するリーフレットが3点、今年度寄贈されました。ふじみ野市の昔の暮らしの一端を知ることができる史料であるため、「昔のくらしと昔の学校」の関連展示としてミニ展示を行います。

会期;展示中

令和8年2月1日(日曜日)まで

午前9時から午後4時30分

(毎週月曜日休館)

場所;上福岡歴史民俗資料館

1階ホール

企画展「昔のくらしと昔の学校」について

令和6年度家電、家具、写真展示風景

小学校3年生又は4年生では3学期に、「昔のくらし」を学習します。これにあわせて、資料館では、人々のくらしや学校が、どうかわってきたのかを、企画展で紹介します。

教科書・遊び・くらしの道具…なつかしいもの、めずらしいもの、いろいろ展示を行います。

会期;令和8年1月10日(土曜日)から2月28日(土曜日)(休館日;毎週月曜日)

資料・写真の御提供について

フクちゃんマーク「広報ふくおか第95号(昭和45年6月)」

博物館の展示等に必要なため、下記の写真及び資料を探しています。お譲りいただくことが困難な場合は、複製させていただくことも可能です。

- 大正から昭和初期までの上福岡駅周辺や川越街道の写真

- 福岡中央通り(福岡町から上福岡市時代は、「中央通り」)にあった「おもちゃのサニー」「青楓チェーン」の写真

- 昭和、平成期の市内のコンビニエンスストアの写真

- フクちゃんマークの鮮明な写真、可能であれば現物

- 福岡東映の入館券、チラシ、パンフレット

- 戦時中の配給券

博学連携展示「小学生のみなさんからのおくりもの」(展示終了)

令和7年度「小学生の皆さんからのおくりもの」展示風景

体験学習や出前授業などで市内小学校から子どもたちのお礼の手紙の冊子つづりや紙新聞形式のラシャ紙をいただいています。

子どもたちが何を学んで、何を感じたか知っていただき、家族や市民の皆さんに資料館活動をご理解を深めていただけるよう展示を行いました。

出展小学校

(1)福岡小(1年生、2年生、4年生、6年生)

(2)駒西小3年生昔のくらし

(3)大井小2年生

(4)上野台小3年生昔のくらし(令和4年又は5年)

(5)鶴ヶ丘小3年生昔のくらし

会期;令和7年11月18日(火曜日)から12月14日(日曜日)

ミニ展示「ふじみ野の弥生時代」(展示終了)

友の会学習会開催に伴い、川崎遺跡及び伊佐島遺跡の出土遺物を展示し、ふじみ野市の弥生時代遺跡を紹介しました。

日時;10月1日(水曜日)から10月19日(日曜日)

会場;上福岡歴史民俗資料館

伊佐島遺跡の環濠

壺型土器頸(けい)部(川崎遺跡宅地添地区出土)

第2回友の会学習会「教科書では分からない登呂遺跡」(終了)

静岡県登呂遺跡は弥生時代の水田と集落が一体となって発見された戦後の考古学ブームのきっかけとなった遺跡です。教科書にも載った登呂遺跡の裏側を元学芸員からお話をうかがいました。

日時;10月11日(土曜日)午後1時半から4時

会場;上福岡歴史民俗資料館

講師;中野宥さん(元静岡市立登呂博物館学芸員)

参加者;36人

企画展「戦争の記憶―火工廠建設と戦時の手紙―」(展示終了)

ふじみ野には、かつて「火工廠」(かこうしょう)と呼ばれた旧陸軍の兵器工場があり、火薬の製造や兵器の組み立てをしていました。戦争の記録として、火工廠という戦争遺跡、モノ資料と当時の人々の気持ちを反映した文字記録の手紙というヒトの史料について展示し、80年前の戦争の実態に迫る展示として行いました。

会場;上福岡歴史民俗資料館 2階展示ホール

会期;令和7年8月9日(土曜日)から9月21日(日曜日)まで

友の会学習講座「物言わぬ証言者」戦争体験者から戦争遺跡へ(終了)

今回は、戦争体験から戦争遺跡へと題して、平和への願いを次の世代に語り継ぐために、太平洋戦争を幼少期に経験し、戦後、戦争体験者から聴き取りを行った講師が講演しました。

日時; 8月24日(日曜日)午後1時半から

会場;上福岡歴史民俗資料館

講師;射田昭男さん(資料館友の会会員)

参加者;27人

申込方法;8月5日(火曜日)から上福岡歴史民俗資料館の窓口か電話で申し込む

最新出土品展 ふじみ野に海があったころ(展示終了)

6000年前、ふじみ野市は浜辺だった!そのため市内には数か所の貝塚が確認されています。今年度は、令和5年度の上福岡貝塚を中心として、古代から中世の遺跡の発掘調査成果を紹介しました。

会場;上福岡歴史民俗資料館2階ホール

会期;6月21日(土曜日)から7月20日(日曜日)まで

上福岡貝塚I地点竪穴住居跡調査風景

上福岡貝塚第4地点出土土器(縄文前期)

6000年前ふじみ野市は浜辺だった!第1回学習講座「ふじみ野市に海があったころ」(終了)

市内には数か所の貝塚が確認されています。今年度は、令和5年度の上福岡貝塚第4地点を中心として、古代から中世の遺跡の発掘調査成果を紹介しました。

日時;6月28日(土曜日)午後2時から

講師;市教育委員会学芸員

場所;上福岡歴史民俗資料館 研修室(2階)

参加者;一般29名

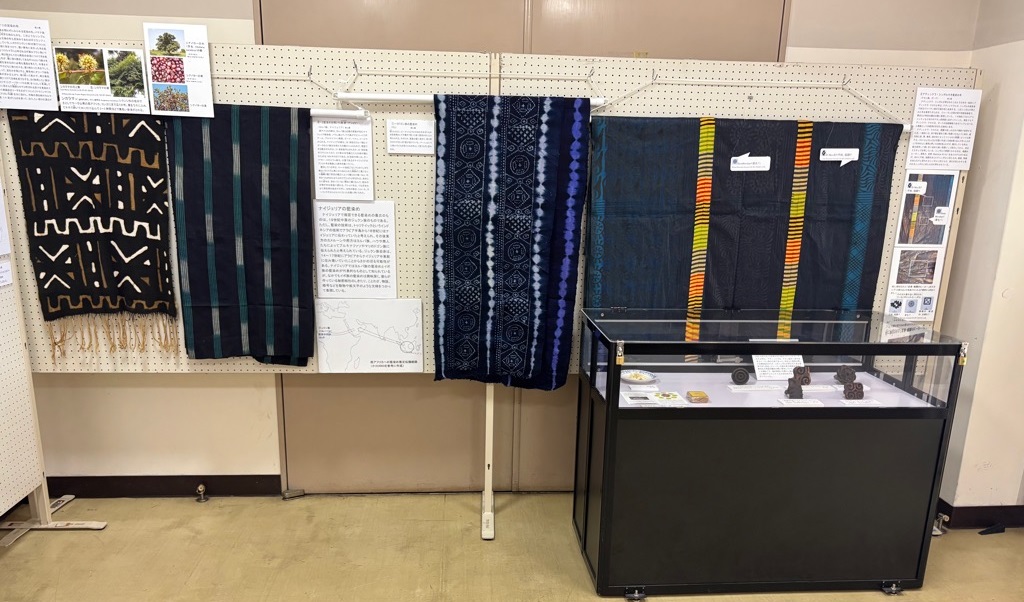

企画展「日本の藍染、世界の染織2」について(展示終了)

藍は昔から染色に使用されており、ふじみ野市を含めた埼玉でも「藍染め」が行われてきました。展示では、「藍染め」にまつわる糸や布などを染める職人「紺屋」がいたことやその技術、工程を学ぶとともに、明治・大正期の縞帳(布の見本帳)からの再現品、アフリカ、ペルー(ナスカ)、中国貴州、インドネシア、西アジアの染織品を紹介しました。

会場;上福岡歴史民俗資料館1階ホール、 2階展示ホール

会期;令和7年4月26日(土曜日)から6月8日(日曜日)

トラジャ族の葬儀時につるす絞り布

アフリカの染織展示風景(後期展)

利用案内

開館時間

午前9時から午後4時30分まで

休館日

- 毎週月曜日(月曜日が祝日の場合も休館)

- 年末年始(12月28日から1月4日 )

入館料

無料

アクセス

所在地;埼玉県ふじみ野市長宮1-2-11

交通機関

- 東武東上線「上福岡駅」 東口から徒歩で20分

- 市営ワゴン「ふじみん号」Aコースで「上福岡駅東口」から乗車し「福岡小学校前」下車徒歩1分

駐車場

あり(3・4台分)

当館所蔵以外の写真の使用について

当館の所蔵ではない写真等の使用許諾についてお問い合わせを受ける場合があります。

通常は使用希望者ご自身で所蔵者へお問い合わせいただくのが原則ですが、やむをえない場合は、下記に留意して当館にお問い合わせください。

1. 照会期限

遅くとも使用する一週間前までにお問い合わせください。(相手方に連絡がつかない場合がありますので余裕をもってお問い合わせください。また、予定期日までに連絡がつかない場合もありますので、その際はご容赦ください。)

2. 出典について

(1) 例えば、『20世紀を語る古写真』(市史調査報告書第19集、上福岡市教育委員会)の何頁の何段目、などのように具体的な掲載図書・掲載頁がわかるように指定してください。指定された写真の錯誤をふせぐためにスキャン画像を添付してください。

(2) 出典が不明もしくは容易にわからない場合、掲載されていた図書のスキャン画像かネット上の画像のキャプチャなどで一行説明をつけて送ってください(出典確認のため少なくとも数日から一週間の時間が必要です)。

3. 問い合わせ方法

1、2について留意し電子メールまたは手紙でお問い合わせください。その際には使用の目的や使用方法についてもお知らせください。手紙の場合は遅くとも一週間前必着でお願いします。

以上のことを留意してお問い合わせください。

なお、当館を通した問い合わせで相手方と連絡がつかず、印刷物や番組が製作できないなどの場合は一切の責任を負いませんのであらかじめご承知おきください。

展示の撮影及び画像利用の基準について

当館の展示の撮影や画像利用については、下記の通り取りあつかうものとします。

- 展示の撮影については、一部例外を除いて静止画撮影が自由にできるものとします。

- 撮影者、公開者は、一部例外を除いてインターネット利用(自己のHP、ブログのほかフェイスブック、インスタグラム、ツイッターなど各種SNSへの掲載等)を自由に行えるものとします。

- インターネット利用に伴い、著作権法、商標法など知的所有権に関する争いが起こった場合の一切の責任は撮影者、公開者にあるものとします。

- 撮影やインターネット利用ができない例外事項や例外資料は、下記に掲げるとおりです。

(1)明治12年早船運賃改正広告のクローズアップ写真及び切り取り掲示

(2)帆かけ船 大正初期のクローズアップ写真及び切り取り掲示

(3)船おろし絵馬のクローズアップ写真及び切り取り掲示

(4)船大工絵馬のクローズアップ写真及び切り取り掲示

(5)明治30年頃 高機の織物工場のクローズアップ写真及び切り取り掲示

(6)教草「草綿一覧」のクローズアップ写真及び切り取り掲示

(7)洗濯機の歴史(パナソニック株式会社提供)

(8)ナショナルキュービックタイプSS式洗濯機広告(パナソニック株式会社提供)

(9)企画展、特別展等で撮影禁止表示及び撮影禁止範囲に含まれる写真パネル、展示資料

(10)1階ホール設置のディスプレイ動画

(11)古文書、地図、絵画資料等光線に弱い資料のフラッシュ撮影

(注意)具体的にはすべての紙製資料や布製(彩色されたもの)の資料です。

- 4(1)から(6)の写り込みは、1点の場合は、画面の3分の1以下、複数の場合は、画面の半分以下をめやすとします。(注意)具体的にはテーマパークの記念写真のように背景で写り込んでいるなど、分割が困難な状態で、たとえば機織り機の背景などの場合で主たる被写体でないことが条件です。

- 4にもかかわらず利用を希望する場合は、撮影者、公開者の責任において直接関係機関に問い合わせるものとします。 (令和5年11月27日制定)

館内のご案内

民具・農具の使い方を紹介します

これまでの特別展・企画展

刊行物・ミュージアムグッズのご案内

ミュージアムグッズ一覧 (PDFファイル: 452.0KB)

資料館通信

資料館案内リーフレット「さがしてみよう!」

資料に関する諸手続きの方法

資料館収蔵の資料を利用したい場合

資料館に資料を寄贈又は寄託したい場合

資料館友の会

節電の対応

節電対策として展示室の照明をお客様のご来館にあわせて点灯しています。

ご理解ご協力をお願いいいたします。

お問い合わせ

上福岡歴史民俗資料館

電話;049-261-6065

ファクス番号;049-269-4817

所在地;埼玉県ふじみ野市長宮1-2-11

資料館への電子メールによるお問い合わせについて

上福岡歴史民俗資料館および大井郷土資料館、福岡河岸記念館の展示および事業についてのお問い合わせ等について、電子メール等を多数いただいておりますが、問い合わせの際には、お手数をお掛けしますが表題に以下のように具体的な目的等を明記していただきますようお願い申し上げます。

例 「資料の閲覧および撮影について」「資料の借用について」「刊行物(or)図書の購入について」

お問い合わせへの迅速な対応のためどうかご協力をお願いします。

ページトップへ

ページトップへ

更新日:2026年01月15日